各自動車は走行中、特有のリズムを持っています。あまり聞いたことが無い話かもしれませんけど、これは、メトロノームが刻むリズムのようなもの。

メルセデスのAクラスとCクラスを比べると、走行中のリズム感に違いがあります。また、CクラスとEクラスも同様にリズム感に違いがあります。

軽自動車とコンパクトカーを比べると、明らかにリズム感に違いがあります。

ほぼ同じボディサイズと車両重量であっても、車種によってリズム感に違いがあります。これは、各自動車が持っている特有の味とも言えます。

ボディサイズとリズム感

軽自動車

軽自動車は概して、走行中のリズム感が早い傾向があります。メトロノームが刻むリズムが早く、「カッ、カッ、カッ」というリズム。

軽自動車のリズムが早い理由は、車体がコンパクトでトレッド幅が狭く、軽量であるため。タイヤの指定空気圧が高いと、尚更リズムが早く感じます。

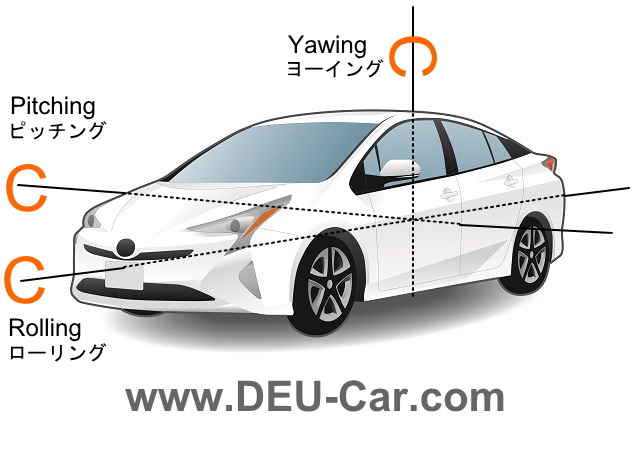

そして、車高が高い軽自動車は重心が高いためローリング(横揺れ)が出やすく、それを抑えるためにサスペンションを固める必要があります。

よって、背が高い軽自動車は妙なリズム感があって、物理的に乗り心地の面で不利になります。

あと、軽量化されたチューニングカーはサスペンションのストロークが短く、バネとショックアブソーバーが固められていることもあって、走行中のリズム感が早くなります。

観光バス

車体が大きく重い乗り物ほど、走行中のリズム感はゆっくり。

例えば、観光バスは車両重量に乗客の体重、荷物の重量が加わるため、車体の動きがゆっくりでリズム感も比例します。

観光バスの乗り心地、乗り味は車種によって違いがあるものの、観光バスで長距離を移動しても比較的、疲労が少ないと言えるのではないでしょうか。

このように、自動車はそれぞれ特有のリズム感があって、ドライバーも同乗者も同じように走行中のリズム感を無意識のうちに感じ取っています。

リズム感は各自動車の固有のビート

車体がコンパクトで軽量、サスペンションが硬い自動車は走行中のリズム感が早くなる傾向があります。これは、走りに落ち着きが欠けると言えます。

しかし言い換えれば、ドライバーの操作に対して、非常にレスポンスがいい自動車とも言えます。

ちなみに、TOYOTAの初代ヴィッツはコンパクトボディで軽量、サスペンションは柔らかめであるにも関わらず、何故か走行中のリズム感は早めでした。2~3万点のパーツを組み上げて完成した自動車は不思議なものです。

リズム感を作る要素

自動車のボディは走行中、ばね上で上下動、ピッチング、ローリング、ヨーイング(進行方向に対して、垂直に交わる軸の軸回り運動)、ダイアゴナルな動きの3次元の動きを終始繰り返しています。

ばね上のボディの上下動はサスペンションのストローク量によっても変化します。

自動車が走行中、路面状況は刻々と変化し、4本のサスペンションは終始、伸び縮みを繰り返しています。

サスペンションの基本設計やバネレート、ショックアブソーバーの減衰特性、ピストン径、サスペンションの動的なアライメント変化等の複合的な要素が複雑に絡むことで、自動車のリズムを作る一つの要素になっているのではと思います。

他に、ボディ形状や重心高、ボディ剛性も関係してくると思います。

メルセデスCクラス、W202とW204のリズム感の違い

CクラスW202のリズム感

メルセデス・ベンツCクラス、W202のボディサイズは30系プリウスとほぼ同じ。車重はプリウスにプラス40kg。

W202で走行中、リズム感は比較的ゆっくり。

あたかも一回り以上、大きな自動車を運転しているような運転感覚で重厚感が漂っています。W202は30系プリウスとは、まったく違うリズム感で車体の動きそのものが非常に落ち着いています。

ちなみに、W202の次期モデルであるW203の走行中のリズム感はW202に似ています。

CクラスW204のリズム感

次に、メルセデス・ベンツCクラス、W204の走行中のリズム感はW202より早く、スポーティーな印象を受けます。

W204のボディサイズはW202より一回り大きく、車重はプラス100kg。この場合、クルマが持つリズム感がよりゆっくりになってもおかしくありません。

ところが、サスペンションの設計が関係しているのか、W204から伝わってくるリズム感はW202より早く感じます。

W204のサスペンションはストローク量が短く感じられ、W202より足が硬め。W204はコーナーリング中のロール量が少なくなっているため、これが独特のリズム感に繋がっているのでしょう。

ところが、W204で長距離走行しても、後席から疲労を訴える乗員が皆無なのが不思議でもあります。

車種毎に違うリズム感

このように、自動車が持つリズム感はボディサイズや車両重量だけで決まる訳ではなく、サスペンションの設計によっても影響を受けることが分かります。あと、ボディ形状やパッケージングも関係します。

セダンからワゴンに乗り換えると、ワゴンは車体後部が重く、リヤ周りの重心が高く感じます。

メルセデスのCクラスとEクラスのセダンとワゴンでは、リズム感に違いがあります。ワゴンの方がリヤ周りの重さを感じるため、リズム感がややゆっくりになる印象を受けます。

このように、各自動車が持つリズム感はビート感とも言えます。

チューニングカーは明らかにビート感が早く、観光バスはビート感が遅いのです。どちらがいい悪いの問題では無く、それらは乗り物が持つ特有の個性と言えます。

車の動きを自分の感性で感じる

ディーラーで試乗車をドライブする時や代車を借りた時、レンタカーやカーシェアリングで車を借りた際、そのクルマが持つリズム感を意識してみると、また違った印象を受けることでしょう。

自動車が持つリズム感は、カタログでは絶対に分からない世界。モータージャーナリストのコメントでも分からないのです。モータージャーナリストの記事や動画で、車のリズム感に関するコメントは歴史的にほとんど皆無なのです。

ある自動車のリズム感が自分の感性に合う、合わないの問題もあるため、素直な気持ちで感じてみるといいと思います。この官能評価は女性のコメントの方が的確かもしれません。車に対して先入観が無いほど、率直なコメントができます。

いくら世間がある自動車を高く評価していても、自分の感性に合わないことがあります。

その場合、自分の感性で感じたものが、あなたにとって正しいと思います。

日清カップヌードルが美味しいと感じる人もいれば、金ちゃんヌードルの方が美味しいと感じる人もいて当然なのです。どちらが美味しいとは言えないのです。

例えがちょっと違うかな?

[関連記事]